「イカ王子」と聞いて、みなさんは何を思い浮かべるでしょうか?

ふつうに考えて「おかしな名前だ!」と吹き出してしまうかもしれませんし、「なんだか小馬鹿にされたような名前だ」と、少し不機嫌に思うかもしれません。

実際にこの文章を書いているわたしたちも最初は変な気持ちになりました。だって、「イカの王子」なんて聞いたこともなかったわけですから。ですので、ここでは少しだけ「イカ王子」について思うことを書いてみたいと思います。

「イカ王子」とは、「鈴木良太」という岩手県宮古市で生まれ育ったひとりの青年がつくりだした、今の時代でいうところの「キャラクター」です。

このキャラクターが誕生したのは、2011年。そう、東日本大震災が発生した年になります。みなさんもご存知でしょうが、三陸海岸に位置する宮古市は東日本大震災によって甚大なる被害を受けました。

震災発生当時、鈴木良太は父が経営する水産会社に勤めていました。当然、会社も大きな被害を受けましたが、それ以上に鈴木良太の心を打ち砕いたのは、自分が生まれ育った町が崩壊する姿でした。この惨状が鈴木良太の心を大きく揺さぶることになりました。

実は、当時の鈴木良太の胸の内はモヤモヤでいっぱいでした。都会暮らしの憧れを捨てきれず、「田舎の港町でイカの加工を続ける会社の仕事なんてダセー」と思い、ある意味腐っていました。

しかし、震災の惨状を前に彼の心は180度くるりと回転しました。このドン底から立ち直るために、自分に何ができるか、何かできることはないか、そう考えたのです。

その結果、「イカ王子」が生まれました。今ではまったくそうは見えませんが、鈴木良太はシャイな性格の持ち主だったりします。そんな彼にとって、素の自分とは別のキャラクターに扮した方が活動しやすいと思えたのでしょう。「イカ王子」という、なんとも脱力系のキャラクターを選んだ理由も、彼のシャイな部分の裏返しなのかもしれませんね。彼の性格からすると、カッコ良さを狙うのではなく、あくまで道化に徹して少し笑われるぐらいがちょうど良いと思ったに違いありません。ただ、周囲はきっと困惑したでしょうね。ネット通販で一番安いのを選んだというペラペラの王冠を被って、突如「イカ王子」を名乗り始めたわけですから。そりゃあ驚いて当然です。

振り返ってみて鈴木良太が素晴らしいのは、この「イカ王子」という「道化」を演じ切ったことだと思います。キャラがウケようがウケまいが、いつも安っぽい(本当に安い)王冠を被って、三陸の水産の底力を大きな声で訴え続けたこと。このアクションに一点の曇りもなかったこと。道化としての自分を研ぎ澄ましてきたこと。この行動は彼だけが、彼だからこそやり遂げられたことだと思います。

そして、こうした挑戦のなかで生まれたひとつが「王子のぜいたく至福のタラフライ」でした。鈴木良太の願いは、三陸の水産の力を伝えるために、本当に美味しいものを届けることでした。一般消費者であるわたしたちからすると「食品加工なんだから美味しいものをつくって当然」という先入観がありますが、実際は簡単なことではありません。経済的な様々な事情によって、素材から美味しさを奪う行為が横行しているのが現実だったりします。鈴木良太は、この歪んだ食品加工の現場に警鐘を鳴らす意味でもタラフライを作ろうと考えました。

素材の特徴を見つめ直し、加工の方法や販売方法を変えれば、本当に美味しいものを消費者に届けることができる。鈴木良太はそう考え続け、当時、日本一の水揚げ量を記録していた宮古産の真鱈に着目し、タラフライの開発に着手しました。そして、このタラフライで、誰もが注目しておらず、美味しくなくても誰も文句を言わない既存の「白身魚フライ」への先入観を180度ひっくり返して見せるという芸当をやってのけたのです。それはまさに小さくも大きな「食」のイノベーションでした。この「王子のぜいたく至福のタラフライ」によって、三陸の水産は、新しい扉を開いたといっても過言ではありませんでした。

ただ、何事においてもそうかもしれませんが、快進撃は続きませんでした。タラフライの売り上げは好調でしたが、三陸沿岸の不漁は年々厳しさを増し、鈴木良太が勤める会社の本業であるイカの加工品製造の事業は困窮を極めていきました。

結果を先にお話しすると、鈴木良太の会社はこの不況を乗り越えることができず民事再生法の適用を申請することになりました。その時点で鈴木良太は代表取締役に就任しており、経営責任を取らなければならない立場になっていました。

先に話を進めましょう。民事再生法の適用を申請するにあたり、鈴木良太はイカ王子の王冠を脱ぐことになりました。「イカ王子=鈴木良太」として長年にわたり活動してきましたが、「イカ王子とは決別する」と決意したのです。

でも、経営責任を問われて奔走するなかでも消えないものもありました。それは、「イカ王子」と名乗った日の決意でした。「三陸の水産を変えていきたい」。この思いが、「イカ王子」という道化者を動かし続けた原動力でした。鈴木良太は負債にもがきながらも、自分の中で燃え続けているこの思いに改めて気づくのでした。まだイカ王子は死んでしまってはいないと。

ようやく話が「今」に近づいてきました。このWEBサイトをご覧いただいた時点でおわかりいただけるように、「イカ王子」はどうにかこうにかではありますが、晴れて復活いたしました。こう書くとまさにハッピーエンドですが、ここまでの道のりは簡単なものではありませんでした。鈴木良太にとって「イカ王子復活」を夢の中で思い描くことすらできない日々が長く続いたはずです。復活という今があるのは、それでも鈴木良太が「イカ王子」を捨て去ることはしなかったという現実の結果なのだと思います。

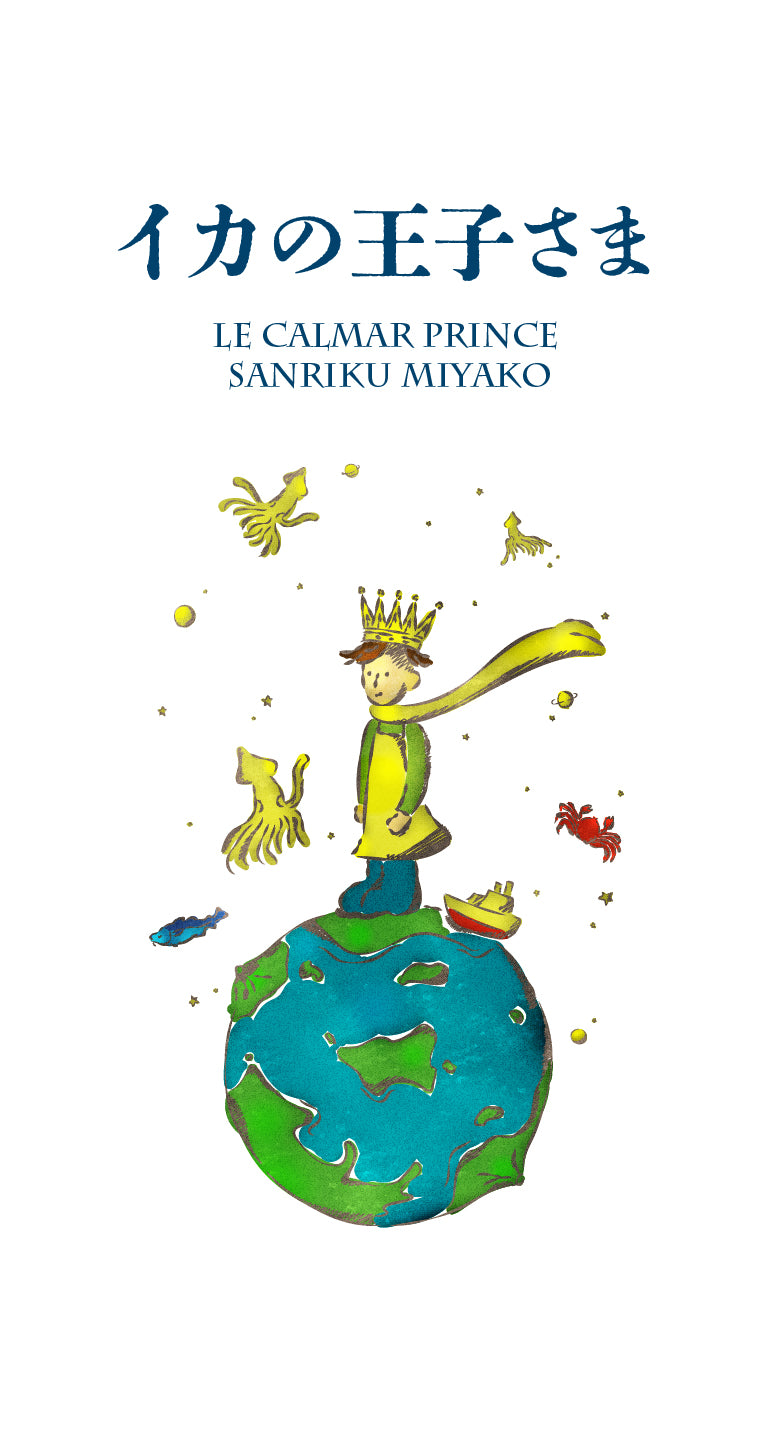

長い文章で「鈴木良太=イカ王子」についてお話してきましたが、実はお伝えしたいことはひとつだったりします。それは、「イカ王子」として伝えたいことです。イカ王子の言葉を借りればその思いとは「本当に美味しいもの」になるわけですが、わたしたちは、ここにあの『星の王子さま』のメッセージを重ねることがあります。

誰もが一度は読んだことがある作品だと思います。いや、一度ではありませんね。二度、三度と読んでいる方も多いことでしょう。簡単なようで少し難しい。そんな印象でしょうか?

それはさておき、1900年に生まれたフランス人の飛行機乗りが書いたこの作品のもっとも大事な部分は何でしょうか?小さな星に暮らす王子さまがほかの星々を巡り、いくつもの気づきを得ていく過程で、みなさんの心に残ったものは何でしょうか?童話と言いつつもいくつもの深い示唆が散りばめられた物語なので、読み手によって解釈が変わるのは当然のことでしょう。でも、地球にたどり着いた先で出会ったキツネとのやりとりはこの物語のもっとも重要なシーンのひとつと数えられるのではないでしょうか?

王子さまはふいにりんごの木の下に現れたキツネと数日を過ごし、そこで「友情」がどのようにして生まれ、そして心の中に何を生むかと語り合います。そして、「かんじんなことは、目には見えない」というひとつの言葉を胸に刻みます。この言葉は、王子さまの心の奥にずっと存在していて、キツネがその萌芽を促したわけですが、王子さまはこの気づきによって〈かんじんなことが見えるようになれば、世界が違って見える〉という真実を知るに至ります。〈かんじんなことは、目には見えない〉を知り、〈かんじんなことが見える目〉を獲得することで豊かな世界へと開いていくことに気づくのです。

少し話がややこしくなってきましたが、イカ王子が口にする「本当に美味しいもの」は、単に味わいとしての「美味しさ」を語っているわけではありません。タラフライを例にとれば、海があり、漁師がいて、加工する人、売る人、その先で食べる人、それらが一本の糸で繋がることで成立します。つまり、「本当に美味しいもの」を成立させるためには、現場のひとつひとつを大切にして、また、大切にされることが必要です。イカ王子の「タラフライ」に「本当の美味しさ」が宿っているとしたら、その背景にある水産業全体の健全さが欠かせないのです。

そして、この「水産業全体の健全さ」=「背景」は、「かんじんなこと」でありながらもわたしたち消費者にとっては「見えていない」ことです。だからこそ、「美味しさ」の向こう側にある世界を見ようとすることが大切ですし、もしそこをきちんと眺めることができれば、これまでとは異なる「美味しさ」の世界を知ることができると、そんな風に思っています。

今回、イカ王子復活にあたり、『星の王子さま』のイメージを拝借したのはこうした思いがあったからです。星の王子さまが探した「かんじんなこと」の秘密は、イカ王子が伝えたい「本当の美味しさ」と、どこかでシンクロするのではないかと思えたのです。

もちろん、ルックスはシンクロしませんよ。我らの「イカの王子さま」はいわゆるアラフォーのおじさんで、『星の王子さま』の可愛さとは比べちゃいけないことは十分に理解しています。ただね、おじさんでも心だけはピュアな部分もありますからね。そこはどうかお忘れなく。

ずいぶん長くなりましたが、「イカ王子」のストーリーはこのようなものになります。ここまでお読みいただいた方には深い感謝をお伝えするとともに、せっかく最後まで読んでいただいたのですから、イカ王子の魂の産物である「王子のぜいたく至福のタラフライ」を是が非でもお召し上がりいただければと願っています。

三陸宮古の特選真鱈のジューシーでプリプリな食感をお楽しみいただきながら、「イカ王子」の道化ぶりをお笑いいただけたら、イカ王子はじめスタッフ一同、これ以上の幸福はありません。

それではまた「本当の美味しさ」のなかでお会いいたしましょう。

イカ王子公式一同